【地域創造学】ノーベル賞受賞者の方々も立った舞台で発表!

荒天にも負けず『国際文化政策研究交流集会』初参加!

2月8日(土)朝 東北新幹線運転見合わせのニュースにドキドキしながら駅に向かいました。

私たちの1本前までの新幹線は遅れて出発していましたが、私たちが乗る新幹線は時間通り出発!幸先の良いスタート!

そう思っていたのもつかの間でした。

日本海側の雪の影響で山形新幹線も上越新幹線も大幅に乱れ、東北新幹線も運転見合わせの影響で、大宮を前に新幹線渋滞が起きていて、目的地の東京には1時間20分の遅れで到着。

東京駅に降り立つと・・・ホームから改札までまるで初詣の行列のように全く動かない 人 人 人

なんと東海道新幹線も大幅な遅れで、東京駅構内も大混乱。

新幹線に乗車したものの車内放送で名古屋から雪の影響で徐行運転のため1時間50分遅れで運行中とのアナウンス。いろいろありましたが、生徒たちは動ずることもなくマイペースで時間を過ごしていました。

無事京都到着

京都は雪模様。

でも岩手人の私たちにとっては小雪。

京都の人たちにとっては大雪のようで、駅や道路は思ったよりも空いていました。少し京都観光をして、ホテルへ!

ホテルでは明日の発表のリハーサル

おはようございます。雪のちらつく朝です。

宿泊先の近くの世界遺産

東寺の五重塔の特別拝観期間でした。

ラッキーなことにランドマークタワー五重塔の内部も見学できました。

雪化粧したお庭が圧巻

京都大学近く平安神宮

無事終到着!

京都大学 時計台記念館 大ホール で『国際文化政策研究交流集会』が開催され、住田高校生が高校生として初の参加!

日時、2025年. 2月9日 (日曜日)

場所、京都大学 百周年 時計台 記念館 1階 大ホール

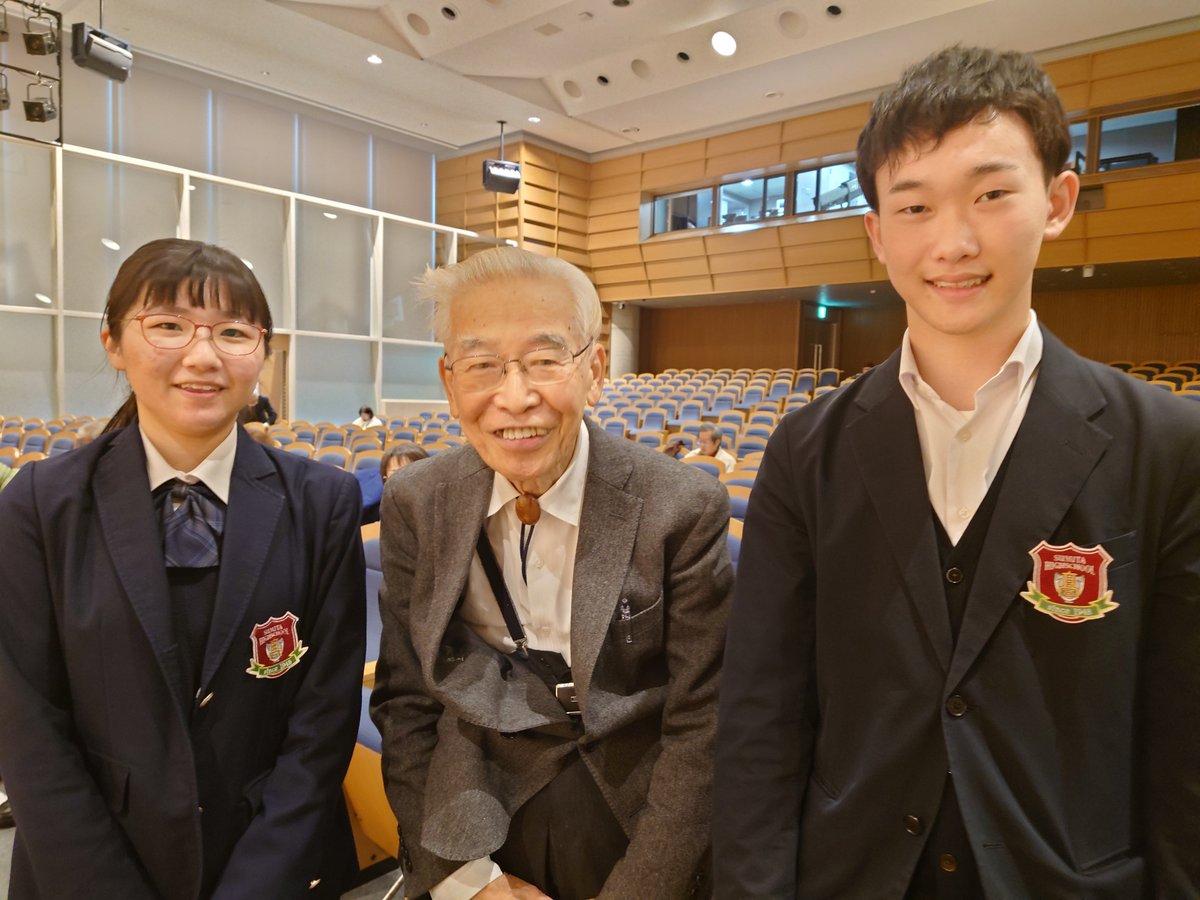

著名な大学の先生方に温かく迎えられました

基調講演(京都大学名誉教授 池上惇 先生)

演題「次世代に繋ぐ、地域創生の取組みと人材の育成」

五葉山を登山しながら一人ひとりの人生を語り合ったことが住田町との出会いと語る池上先生は、人口減少・少子高齢化の時代のキーワードを「民間力」とお話しになりなりました。

これからの時代のキーワードを「民間力」

先行きがわからない時代に、どのような形で持続性をもって日本を再生し、発展する社会を作るかを私たち自身がしっかり考えなければならず、そのためには、一人ひとりの人生を大切にすることが第一であると二宮尊徳さんの事業を例にお話しくださいました。イノベーションは地方から生まれるという言葉に勇気をいただきました。

特別講演(佐々木 雅幸 先生)

演題「創造都市論と 展開について」

佐々木先生は「創造性が生まれるには条件や環境があり、歴史をみても安定よりも不安定な中で生まれ、やがて都市文明へと発展する。地域の中にアカデミーができることによって産業革命が実現する。文化は一人ひとりのアイデンティティがあることから始まるため、互いを認め合わないと新しい文化は生まれない。」とお話ししてくださいました。2時間コースで聞きたい内容でした。

特別講演(中西 康信 先生)

演題「森嶋道夫の 取り組みと教訓」

経済学者森嶋道夫がいかにして日本没落を予想できたのかという講義でした。

興味深かったのは、日本人の「忠」の捉え方についてで、儒教では忠とは自分の心に忠実に従う意味だが、日本では目上の者への忠義の意味として広がったとするお話しでした。また、夏目漱石からの影響という内容も大変興味をそそられるものでした。

地域創造学の学びをいざ発表!

住田高校は、今年度「地域創造学」の研究指定校最終年度を迎えました。そこで、住田町出身の生徒二人が、地域創造学12年間の学びについて、自分の実践と成長について発表しました。

発表の内容は別の記事でご紹介します。

継承される伝統芸能からの学び

藤田佳代先生が伝統芸能の継承を通しての学びを発表。

最初に、世界から注目されている日本型学校教育について山崎エマ監督の「小学校ーそれは小さな社会ー」を紹介し、規則正しく、みんなで助け合って取り組む日本人の特性に触れ、混沌とした今の時代だからこそ、伝承されてきた民間芸能を教材とした学びが必要とお話ししました。

藤田先生のレジュメの中で、印象的だったのは『子供のための教育』の著者である重松鷹泰先生の言葉。

「子どもをよく見なさい。次に何をするべきか子どもが教えてくれます。」

個別最適で協働的な学びを実践するためには「目の前の子どもをよく見ること」に尽きる!と改めで思いました。

ユネスコ文化遺産嵯峨野六斎念仏実演

嵯峨野にある阿弥陀寺を中心とした生田地区で伝承される念仏踊り。空也上人が始めた踊り念仏を継承している保存会でも、地方と同様後継者不足の課題があることを知りました。全18曲から11曲を鑑賞しましたが、東北でも聞かれる拍子や唄いがあり、ここから地方へ多くの演目が派生していったことをうかがい知ることができました。

四つ太鼓の妙技は圧巻

ふるさと創生大学の取り組み報告

藤井洋治先生からふるさと創生大学の活動についての報告のあと、創生大学での講座の紹介がありました。最後に、同窓会長千葉修悦さんから講座を通じで感じる学び合い、育ちあい、そして住田高校生への期待などのお話がありました。

大学構内にある芝蘭会館

創生大学・市民大学院事務局の皆さんと!

2月10日岩手に向かって出発

貴重な体験をさせていただきありがとうございました