【地域創造学】地域資源を活かした学び(国際文化交流集会発表原稿)

子どもたちの社会的実践力を育む教科

わたしたちが日常の中で目にする蛍光灯や電灯の多くは連続して見えていますが、実は一瞬一瞬ついては消えついては消えを繰り返しています。まるで一瞬に生まれ一瞬に消える私たちの命のようです。私たちは他の動物や虫や森や宇宙との縁で結ばれ、お互いに影響し合いながら存在しています。 「春」はいのちが一斉に芽吹き明るい光に満ちた季節、社会という「修羅」の世界へ飛び込んでいくために、自分という存在と向き合います。住田高校の子どもたちは、賢治さんの愛した風景が今も残るふるさとで自分と向き合い、地域に学び、人に学ぶ学校設定教科「地域創造学」で社会的実践力を磨いています。本日は住田高校の地域資源を活かした学びの特徴と12年間の学びの軌跡を皆様にご紹介いたします。

住田町は、岩手県の東南部、北上高地の南部にある総面積の約90%が森林の町です。宮沢賢治ゆかりの地で、賢治さんの作品に登場する場所が数多くあります。住田町の防災無線チャイムには賢治さんが作曲した「牧歌」が採用されています。この町唯一の高校が住田高校です。現在全校生徒61名の小規模校です。

住田は人の数より鹿の数が多いことでよく知られています!山に囲まれたいわゆる中山間地(ちゅうさんかんち)に位置する住田高校は、秋の夕暮れ時になるとそこかしこから鹿の鳴き声が聞こえてきます。国語の授業で習った和歌の中に出てくる風景がリアルに存在する場所でもあります。都会の生徒さんは経験できないことが実は日常の中できるのも魅力の一つと言えます。また、住田高校には、先輩が考案したゆるキャラ、かめしかさんがいます。鹿の角とカメムシの胴体そして目はアーチェリーの的になっています。じつはこのかめしかさんは住田高校が大好きすぎる女子高生の生き霊という設定です。このキャラクターは先輩の地域創造学の探究学習から生まれたものです。

教育目標・スクールポリシーには住田町の基本理念「人が輝く、思いやりと共生の町、すみた」の精神が盛り込まれています。私たち住田高校生は、みんながお互いを尊重し、だれもが自分の個性と能力を発揮できる学校をめざして、先生も生徒も地域の方々も一緒に学校を作っています。いくつか具体的な取り組みを挙げてご紹介します。

住田高校魅力化会議のご協力を頂き作成しているPRポスターです。私たち一人ひとりはこの大きな宇宙のなかではちっぽけな存在かもしれません。でもその一人ひとりが実は宇宙に唯一の大切な存在であり、地上に輝く希望の星であるという思いが込められています。一人を大切にすることがみんなの幸せに繋がるという信念のもと、私たち住田高校生はこのキャッチフレーズを大切にしています

全国をみると1990~2019年の約30年間で、1市町村に1校の公立高校の約2割が消滅しています。高校がなくなると人口の約1%が毎年流出していくというデータもあります。また現状として、市町村が都道府県立高校の存続に積極的に関与する政策には人的・費用的な負担も大きく、実際にどの程度の人口維持、地域活性化効果があるのかを検証することは難しく、市町村として取り組みをしていないところが大半を占めています。これと比較すると住田町は町をあげで高校を応援してくださっています。私が住田高校を選んだ理由のもこの補助の充実があったからです。

この支援を大切にしながら、私たちは、令和の住田高校を作っていくために、生徒も先生も地域の人も一緒に学校づくりを進めています。校内の取り組みとして、お互いの個性を発揮できる学校にするためのパーソナルユニフォームの導入やルールメイキング(校則検討)を行っています。現在までに生徒会が中心になって校則検討委員会を10回以上開いて基本理念などを決定しています。

部活動についても一般的イメージとは違う取り組みがされています。おおきな理由は全校生徒の数が少ないため、大半の団体競技で単独での大会出場が難しいという現状があることです。このデメリットを逆手にとって、生徒の「やりたい」を応援するために、同好会の立ち上げを柔軟にしたり、団体競技でも他校との合同チームが組めるような体制が作られています。今年はダンス同好会やアツモリソウ同好会など新しいものがたくさん立ち上がりました。

もう一つ住田高校の特色づくりで欠かせない存在として、町が派遣してくださっている教育コーディネーターが3人も学校にいると私たち一人ひとりの顔と性格をわかってくださった上で関わってくれる存在がいることは、全国をみても大変珍しく、今年はたくさんの視察を受けています。教育コーディネーターさんは魅力化を進めるために、なくてはならない存在です。先生や親に言えないことも相談できる場所が学校の敷地内にあるのは本当に有り難いことです。これからも3人の配置の維持を是非とも町にはお願いしたいです。

住田高校には魅力化を一緒に推進してくれるたくさんの応援団がいます。住田町教育委員会をはじめ、社会福祉協議会や商工会のみなさん、一般社団法人のみなさんが私たちの学びをサポートしてくれいています。今回この発表にご尽力くださったふるさと創生大学のみなさんも私たちの探究活動を応援くださっています。

住田高校生が大切にしているのは「地域を知る」ことです。地域の中で自分のやりたいことを見つけ、たくさんの地域の方との関わりを通して、自分の成長を実感しています。この学びの中心となっているのが、住田町が平成29年度から研究開発に取り組んできた「地域創造学」です。

地域創造学は、子どもたちが変化の激しい社会の中で自分らしく豊かな人生を送るための「社会的実践力」を磨くことを目指しています。

私たちは、いろいろな人との関わりや失敗を経験することで、自分を成長させていきます。

この地域創造学では、探究のプロセスを行ったり来たりする活動を通して地域の魅力や課題を発見し、それを自分ごととして解決や発展に繋げます。自己の生き方だけを考えるのではなく、中山間地域を支える社会的実践力を身につける学びから自分を見つめ生き方を考えていくのが地域創造学のプロセスです。

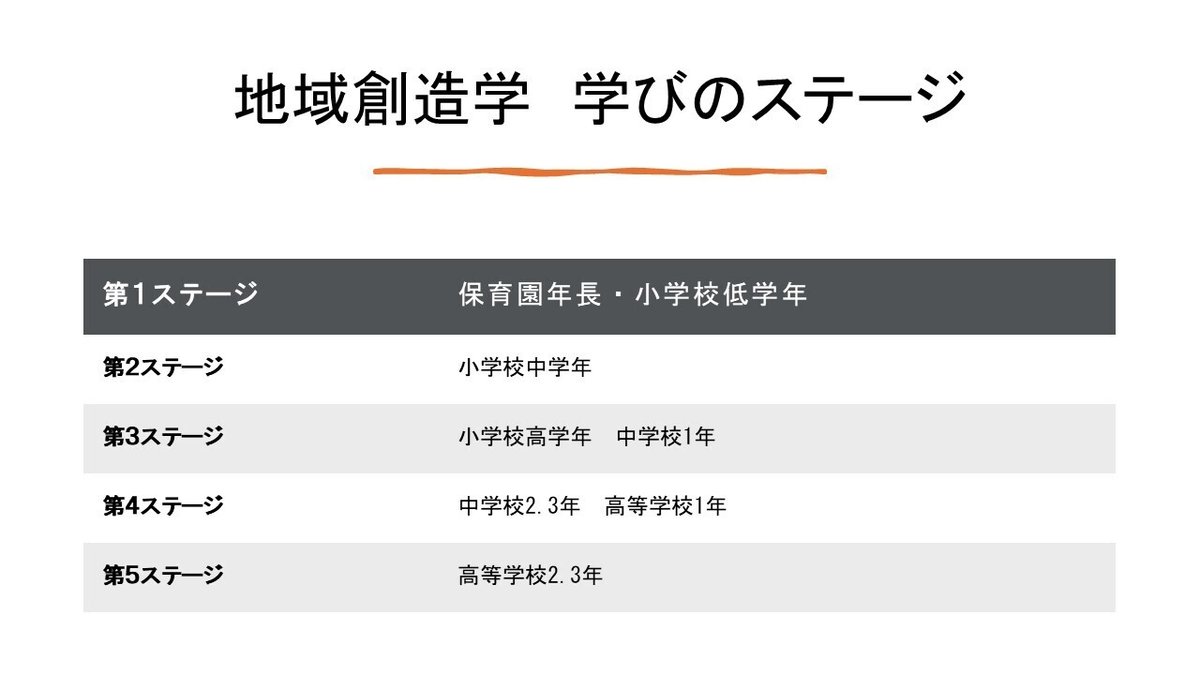

第1ステージから第4ステージまでの学びを総括すると、住田の豊かな自然を体験として学ぶプログラムになっています。地域の方とのふれあいによって、共に生きる人への思いやりや礼儀も学んでいきます。また、夏休みの課題として地域産業の木工にも触れるため、学校だけではなく家庭でも地域創造学の学びが展開されます。

高校生として行う第5ステージはまさに社会と連携したアクションの中での学びになります。教科の学びをこえて、地域に飛びだし、自分の社会的実践力を試します。この写真は今年のアクションの一例です。地域との関わりの中で自分たちの生きがいや特性を見極めていきます。

ここからは、具体的に私たち2人の地域創造学での学びを紹介します。

私たちが実感している学びと成長を「地域創造学」が目指す、社会的実践力を形成する12の資質能力に沿って分析してみたいと思います。高校に入り、自分から調査したり地域の方とかかわりを持つ機会が増え、更に活動の振り返りを徹底したことで、12の資質・能力の成長を意識するようになりました。

振り返ってみると、木を切ることが楽しかった小学生のころ、地域創造学を通して林業についてを調べ、木を切るまでの過程や後継者を集めるための活動を知ることで、地域理解力や感受性が伸びたと思います。

中学校では校内での発表の機会が増え、人前で話すことに慣れていったことで、アドリブを交えながら発表できるようになり、伝達力や自己肯定感、他者受容力が身につきました。

地域創造学最終ステージを終えた今思うことは、自信をもってすべての項目で自分の成長を感じているということです。

小学校の学びでは、橋の上から眺めれば綺麗な川も、河原に下りて見るとゴミがあることに気づき、どうしたら改善できるかを考える力や自然の豊かさを感じる感受性を身につけることができたと思っています。

中学校の学びでは、子育て支援のパンフレット作成に向けての実態調査やインタビューによって、見通す力や伝達力、協働性を身につけることができました。

高校ではスポーツやストレッチを通して専門家からの直接指導を受けるだけでなく、習得したことを小中学生や地域住民に伝えるアクションをおこし、提案発信力や他者受容力、好奇心、自己肯定感の向上を実感しています。

地域創造学に触れたことで、自分の住む住田には知らないことがたくさんあり、魅力にあふれていることに気づきました。特に高校3年間の学びを通して、改めて住田町の皆さんの温かさと豊かな自然の恵みを知ることができました。私は、この学びで培った力を活かして、地域創造学で出会ってきた方々のように、「この人に出会えて良かった」と思ってもらえる人になりたいです。

私たちにとって住田町全体が学校でした。住田で育ててもらった力、地域創造学で得た力をこれからの社会に還元していけるよう努力していきたいと思います。 12年間の学びを通して今私たちが感じているのは、地域資源を教材として学ぶことで、自分の足もとにある未来を見据えることができた!ということです。また、成長する力もスピードも人によって違うということにも気がつきました。この違いを認め合うことも学びだと思います。

地域貢献や自分の成長に向けて、これからも住田高校生はアクションを続けていきます。地域とともに成長する住田高校生をこれからも応援よろしくお願いします。ご清聴ありがとうございました。